先生&生徒のつぶやき

2021.07.26

利他的行動と社会化②「助けるように生まれてくる、そして育てられる」

執筆者:校長 小野 康裕

なぜヒトは親切にしたり、助けたり、援助したりするのでしょうか?

進化人類学者のマイケル・トマセロによると、ヒトの子どもは、生まれてからすぐに、チンパンジーやオラウータンなどの大型類人猿には見られないようなかたちで利他性を示すそうです。

しかし、利他性を備えて生まれてくるとしても、必ずしも利他性が芽吹くかどうか、またそれがどのようなシステムによってなるのかは解明されていません。

どのように利他性は育つのでしょうか?

「安全基地」を提案し、愛着理論(母親など特定の養育者との情緒的な結びつき)の父といわれるジョン・ボウルビーの一番弟子である発達心理学者メアリー・エインスワースは、愛着行動を安定型、回避型、不安型と3つにタイプ分けしました。

この愛着理論を使って、マインドセットで有名なキャロル・S・ドウエックらは援助性や利他性の実験をおこないました。

その実験内容は、お母さんは苦も無く階段を登り、赤ちゃんはそれに続くことができず、一段も登れずに立ち往生し、悲痛な泣き声をあげている場面を用意するというものです。

そこで、エンディングを2種類用意し、一つは、お母さんが戻ってくるエンディング。

もう一方では、泣いている赤ちゃんを残して、一人で階段を登り続けるエンディングです。

愛着安定型の子どもたちは、「母親が登り続ける」映像に驚き強く反応しました。

一方で、非安定型(回避型、不安型)の子どもたちは「母親が戻ってくる」方に驚き強く反応しました。

このように愛着安定型と非安定型ではそれぞれに異なる期待を保護者にしていたのです。

また、1~3歳児の虐待を受けた子どもたちと、虐待のなかった子どもたちを半数集めた託児所において、行動を注意深く観察した結果、近くの仲間に何か困ったことが起きた場合、虐待を受けた子どもたちは、誰一人として共感的な関心を示さず、手助けするという仕草も示しませんでした。

虐待を受けた子どもたちが反応したのは、脅迫や怒り、物理的な暴力の場面でした。

これは、虐待を受けることで、人間が持つ利他性への自然な傾向が消去された可能性があると考えられます。

つまり、これらのデータは子どもたちが、他者への不幸に対してどうすべきかを、外部の世界から学んでいる(社会化)という見方を支持するものと言えます。

子どもは、関連する文化(ここでは虐待傾向の家庭)において、人びとがどのように振る舞い、互いにどのように振る舞うことが期待されるのかを、自分の親たちの行動から学ぶのだと考えられると、キャロル・S・ドウエックは述べています。

このことから、「ヒトは助けるように生まれてくる、そして育てられる」ということは、ヒトは利他性を持って生まれるが、その後は、一番身近な人間に強く影響され、利他性が育てられたり、育てられなかったりするのでしょう。

2021.07.14

生演奏へのこだわり

執筆者:経理 山根 博

趣味は?と聞かれると音楽鑑賞と答える人も多いかと思いますが、私の場合は鑑賞よりも演奏することが趣味になります。

そして、自分が演奏を楽しむ以上に、生の楽器の音を伝えて、聴いてくださる方に楽しんでもらいたい気持ちのほうが大きいのです。

私が初めて生演奏を聴いたのは、小学生の時に学校の体育館で自衛隊音楽隊の巡回演奏会があった時でした。

その時は、父親が持っていたレコードで聞いたことがある「カルメン」のシンバルの音に圧倒された記憶だけが残っています。

私が子どものころ、音楽を耳にするのはラジオかレコードしかありませんでしたので、テレビが家にやってきてからはより音楽が身近なものになりました。

今は、普段の生活の中でもあらゆる手段で音楽が楽しめるようになりましたね。

さて、世間では「エレキ(ギター)は不良!」と言われていた中学3年生の時、同級生とエレキバンドを結成したことが私の演奏活動の始まりでしょうか・・・。

当時、町役場の教育委員会に勤務されていた近所の方が声をかけてくださり、町の成人式のアトラクションでバンド出演をさせていただき、参加されていた成人の皆さんがさほど上手くもない中学生バンドの演奏でも楽しんでくださったのは生演奏だったからかもしれません。

現在、同年代のメンバーで「おやじバンド」や、高校時代から続けている吹奏楽で演奏する機会があります。

時には音を外したりすることもありますが、演奏するたび聞いてくださった方から「やっぱり生演奏がいいね」と言われます。

CDやYouTubeなどは何度聞いても同じですが、生演奏は同じ曲を同じ奏者が演奏しても、まったく同じ音楽にはなりません。

『音楽は生き物』です。

これからも、生演奏を楽しんでもらえるような演奏を続けたいと思います。

2021.07.04

フラペチーノ

執筆者:学事課長 澤井 朝世

スターバックスコーヒージャパンが25周年を記念し、47都道府県のフラペチーノが期間限定で発売されました。

各地の店舗で働く従業員の方がアイデアを出し合い、地域とのつながりを深め、お客様を思って感謝とともに商品化されたようです。

香川県は。。。調べてみますと、

『香川 和三盆 抹茶にしぃまい フラペチーノ』

「まぁ、いっぺんやってんまい!」と一歩踏み出す勇気や明日への元気やワクワクを感じていただきたいという気持ちや、地元の魅力を発見して、地元をもっと好きになって、誇りに思うきっかけになってほしいという思いが込められているようです。

奈良県は。。。調べてみますと、

『奈良 ならでは ほうじ茶 ホワイトチョコレート フラペチーノ』

「奈良時代 奈良ならではのNARA体験を届けよう!!」をテーマに考案されたようです。

郷土料理の茶粥でも使用されるほうじ茶を使い、奈良の歴史ある風景と、ホッと心温まる気分に誘い、NARA体験を提供するということです。

全国で郷土を思い、また見直すきっかけを作ってくださったように思います。

これを機に、県だったり、市だったり、町だったり、もう一度見直してみませんか。

街歩きなんかも良いですね。

関心が深まり、好きになることが生まれてくるかも知れません。

2021.06.28

利他のこころ、まず「ありがとう」から

執筆者:事務次長 高橋 直美

先日、本学園の監事をされている十河会長の徳武産業へ訪問に行ってきました。

十河会長は、一見怖そうな方ですが(会長、すみません)、利他の心に溢れた仏さまのような方でした。

社員のため、地域の方のため、お客様のため、そして関わる全ての人に対しての想い、愛情は、お話を聞けば聞くほどため息がでるほどでした。

「利他学園」の利他。

自分のことより他人の幸せを願うこと。

たった2文字ですが、実践することは、無限に難しいですね。

ついつい自己的になってしまします。

まずは、相手への感謝の言葉「ありがとう」を一つひとつ増やしてみてはどうでしょう。

「ありがとう」を言われた相手は小さな幸せがもらえます。

小さな幸せを積み重ねましょう。

身近な存在の家族、友人には、かえって照れ臭くて「ありがとう」って言えないことはないですか?

例えば「今日のご飯美味しかったよ。ありがとう。」と一言。

私も、ちょっと勇気を出していってみます。

旦那様に…

「洗濯物、とりこんでくれてありがとう!!」

2021.06.17

感性を磨こう

執筆者:事務長 中川 英昭

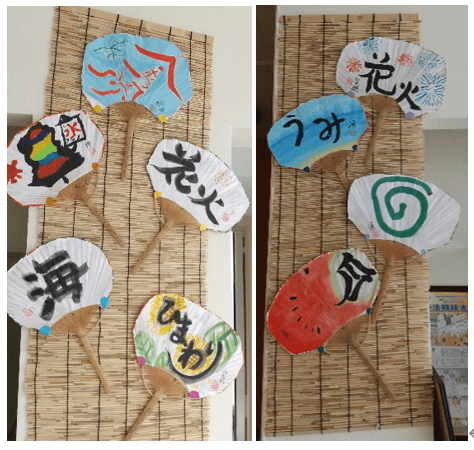

本校のロビーには、生徒が作成した作品が展示されています。

どれも個性豊かな作品ばかりです。

創作を通して感性を磨くことは大事なことだと思います。

きれいな花を見たら、ああ美しいなぁと思い感じる。

美しい、楽しい、嬉しい、懐かしい、悲しい、苦しい、そうした感情を素直に感じ表現できる生き方を大切にしたいものです。

素直に感じ取って、「なぜ」「おかしい」と感じることも大切なことです。

しかし、きれいな花をみていても「きれいだなぁ、うつくしいなぁ」と感じられなくなったり、「おかしい」ことがあっても「おかしい」と感じ取れなくなったら大変です。

それには、自分の鏡を常に磨いて、形や姿が歪んだり、醜く映ったりしないように、日々自分自身を振り返り反省し、曇りかけたら磨いてきれいにしておきたいものです。

感性を磨くことで大事にしたいこととして、好奇心を持ち続けること、本物の人、もの、ことにふれることなどがあげられます。

もっと色々あるかもしれませんが参考までに…。